2025年2月1日、WEリーグはJFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」で、「女子サッカーにおける、「する」「見る」「関わる」機会を増やし、多様性の枠を広げる」をテーマとした2部構成の「2024-25 ALL WE ACTION DAY」を開催しました。

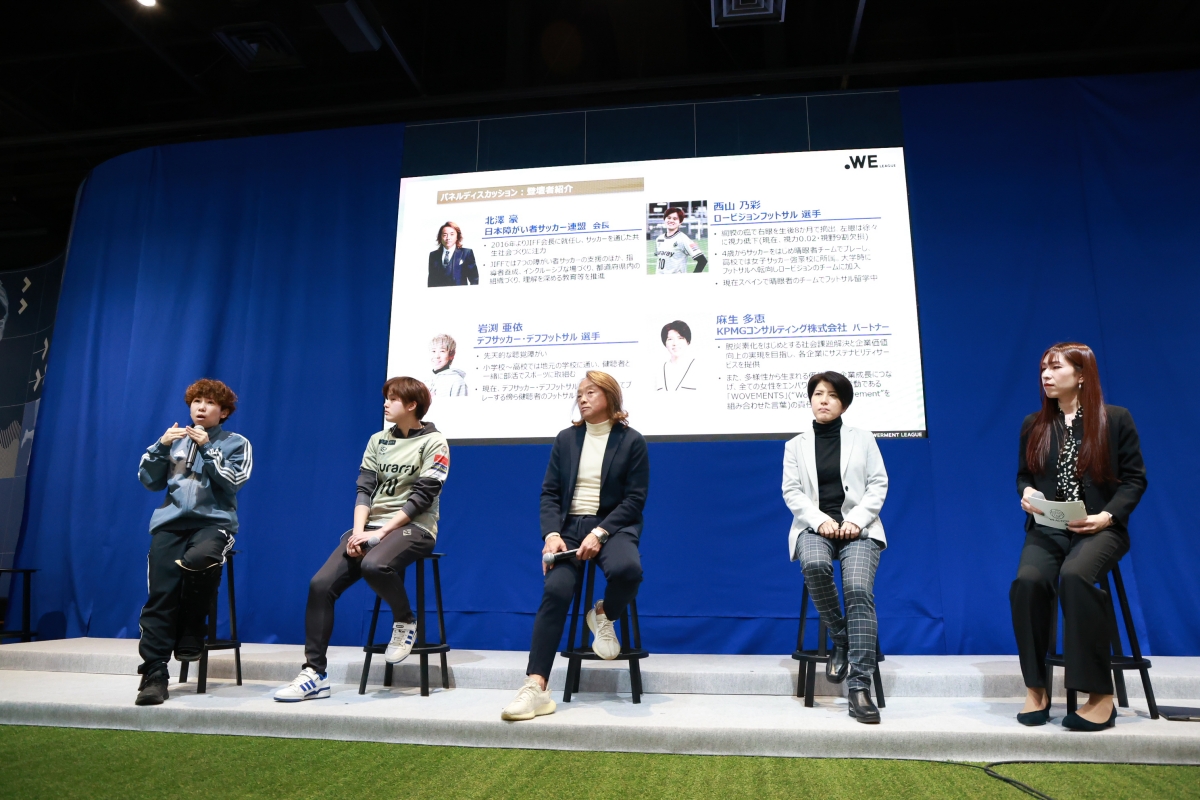

第1部は、「女性や障がい者サッカーへのアクセスについて」をテーマとしたパネルディスカッション。ロービジョンフットサルの西山乃彩選手、デフサッカー・デフフットサル女子日本代表の岩渕亜依選手、一般社団法人日本障がい者サッカー連盟北澤豪会長。そして、WEリーグのソーシャルインパクトパートナーであるKPMGコンサルティング株式会社から麻生多恵さんが登壇しました。

パネルディスカッションの主な項目は3つ。

1「サッカーを“する”ということに対する問題提起」

2「リーグとしての問題意識」

3「ビジネス面から見た問題意識」

選手、連盟、企業というそれぞれの立場で体験談や思いが伝えられていきます。

「サッカーを“する”ということに対する問題提起」については、西山選手、岩渕選手が、これまでのキャリアを振り返りながら実体験で不安に感じたこと、困ったことに加え、それをどのように乗り越えているのかが語られました。

現在、スペインにフットサル留学中で晴眼者のチームに所属している西山選手。網膜の癌で右眼を生後8か月で摘出。左眼は徐々に視力が低下しており、現在は視力0.02。視野9割が欠損しています。サッカーは4歳から始め、大学時にフットサルに転向し、ロービジョンフットサルチームに加入しました。

高校時代には晴眼者チームである女子サッカーの強豪校に所属していましたが、そこで「悔しい3年間を過ごした」と当時を振り返ります。

「みんなと同じ練習ができるわけではないけれど、同じようにサッカーをさせてほしい」と伝え、部活動を続けていました。当時の監督からは「特別扱いはしない」と言われていたものの「ずっとBチームでした。実力が足りないからだろうと練習に励みましたが、卒業するときに監督から『Bチームで活躍した』と言われたんです。他の選手はBチームで活躍するとAチームに行くことができました。でも自分の場合は違っていたことを思い返し、もしかすると(監督が話した)最初の言葉は『評価基準や練習内容を同じにする』ことではなかったのかなと。もっと深くコミュニケーションを取ってお互いに理解をしていれば、ポジティブに受け取れなかった最後の言葉の受け取り方も変わっていたのかなと思います」と話します。

先天的な聴覚障がいがある岩渕選手。小学生時代にサッカーを経験し、ソフトボールに転向後、大学で再びサッカーの世界に戻ってきました。現在はデフフットサル女子日本代表としても活動していますが、その中で「受け入れてもらえるか」という不安を感じていたそう。

「“デフ”とは耳が聞こえない人、聞こえにくい人のことを言います。でも自分の中で、この“障がい”はコミュニケーションの方法が違うことだと思っています。多くの人は言葉を発して伝え合いますが、自分の場合は、その手段が手話=見て得る情報です。そのコミュニケーション方法が違うために、自分が情報を取りに行けない“障害”があります。小中高、大学と進学にともなって人間関係がリセットされるときに、自分の特性を説明して、“できること、できないこと”を伝えたときに、それを受け入れてもらえるか。それは困難に感じていることです」と岩渕選手は言います。

二人はサッカーを続けていく上で困難にぶつかりながらも、自分の道を模索しながら、乗り越えながら、歩みを進めてきました。

「サッカーを続けているのは、やっぱりサッカーが好きだから。今でもボールがないと生きていけないぐらいボールを蹴ることが大好きです。それだけずっと好きでいられるのは、やっぱり仲間の存在。それが大きいです。だんだん視力が落ちて『無理かも』と思ったときもあったのですが、そうした状態をすべてわかった上で『一緒にプレーしよう』と誘ってくれた仲間がいます。また、スペイン留学も大きかったことです。チームメートとして、お互いにリスペクトを持っている中で、立場や役割が違うという認識でコミュニケーションを取ることができます。ひとりの選手として受け入れてくれたことで自信になりましたし、前に進み続けられています」と西山選手。

一方、岩渕選手は「コミュニケーションの壁は、まだ乗り越えられていないのかもしれません」と口にした上で「目の前の人を理解したいという気持ちがすごく大事だと思っています。相手が自分のことを理解すると同時に、自分も相手を理解することはとても大切で、必要なコミュニケーションだと思います。ただ、チームが勝利するために必要なコミュニケーションは取れても、雑談などは何を話しているのか聞こえないこともある。そうした面でのコミュニケーションは壁なのかなと感じます」。

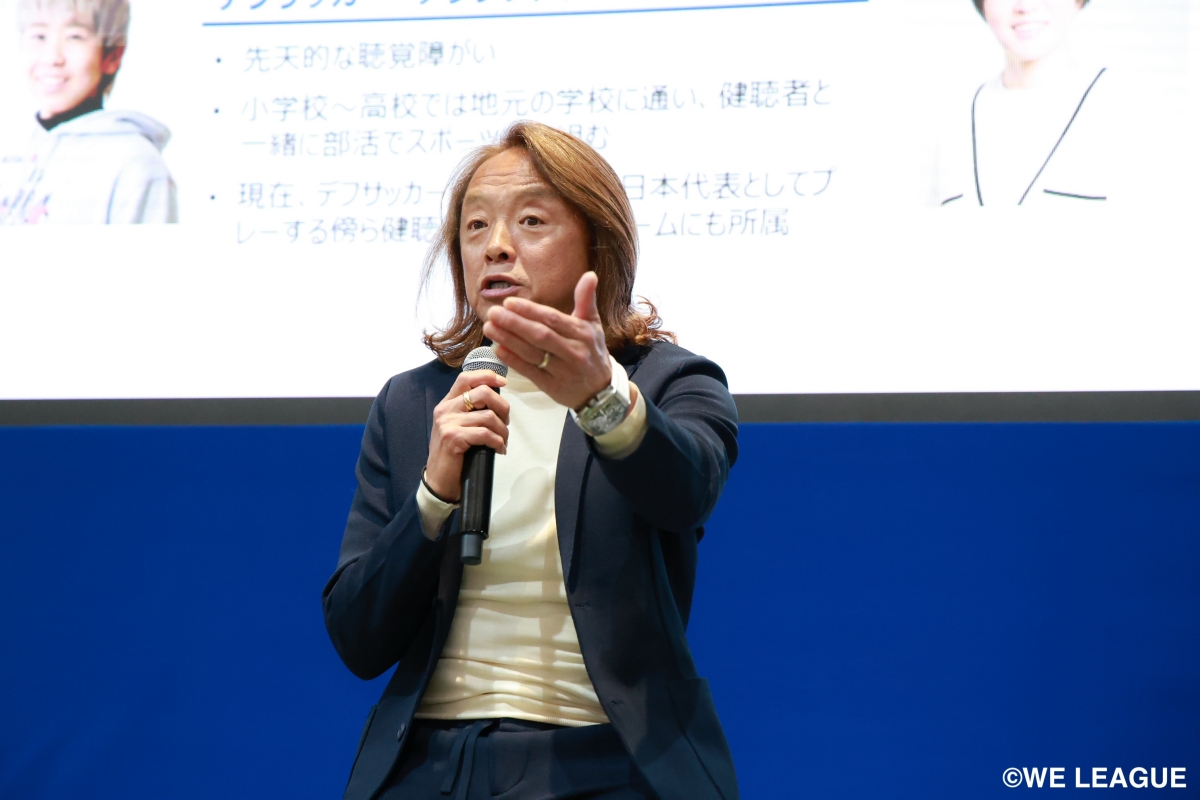

二人の話を聞いていた北澤会長は「例えば、ブラインドサッカー女子日本代表は世界ランク1位。レベルはとても高いんです。でもそれを知らないことで、障がいがあるということで、“光”の部分に目を当ててくれないことも多い。知らないことは怖いことで、心のバリアを作ってしまいます。悪気はなくても障がい者を特別なものとして扱ってしまう。指導者も含めて知識がないと負の循環になりがちなんですよね。でも、『こんなに素晴らしい選手がいる』という“素晴らしさ”に注目が集まると、『一緒にできるのかな』と風向きも変わっていく。それがスポーツとして大きなことだと思います」と話します。

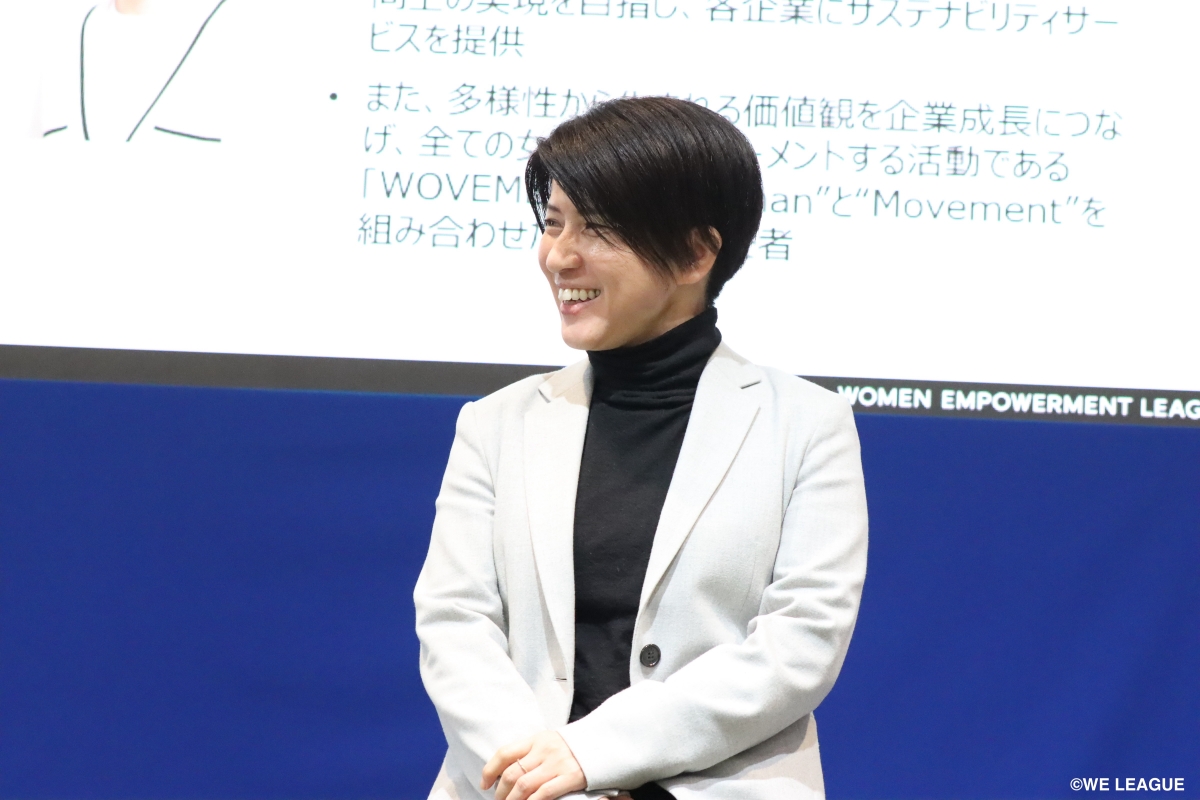

「ビジネスの世界でも共通項があり、障がいがある方や、国籍が違う方はマイノリティ=少数派です。加えて人口の半数いるはずの女性も企業の中ではマイノリティという立場になります。学生時代は半数くらいの男女比が、社会に出ると変わるのはとても不思議なことですが、故にバイアスがかかってしまったり、固定観念を生み出してしまったりすると感じます」と三者と異なり、ビジネスの視点を持って思いを口にする麻生さん。

ビジネスの世界でもスポーツの世界と同様に、共通する事例を感じながら「その中で、西山選手、岩渕選手のお話はすごく大切なメッセージになっていると思います。社会環境は、ひとりの力ではすぐに変えられません。どんな人でもマイノリティになる瞬間があり、無意識のうちに経験しているものです。その中で環境のせいにしてしまうこともあるのですが、お二人は自分がどうありたいか。どういう人間であるか。コミュニケーションをたくさんとって自分を知ってもらうことの大切さを経験しています。現在進行形で努力されている姿も、見習わないといけないと感じました」と口にします。

選手、連盟、企業という3つの視点で、「女性や障がい者サッカーへのアクセスについて」をディスカッションした第1部。最後に、西山選手、岩渕選手が今後の夢や目標を語ります。

「女子のロービジョンというカテゴリーをつくりたいです。サッカーをやりたいと思っているけどできない。そもそも自分にサッカーなんてできないと思っている人がいることはすごく悲しいです。できないという環境を変えていきたいですし、ひとりでも多くの人に楽しさを共有して、居場所をつくりたい。選手としてもブラインドサッカーにチャレンジしたいと思っています。自分が活躍することで、弱視でもフットサルができる。ロービジョンフットサルやブラインドサッカーという選択肢があることを知ってほしいなと思っています」(西山選手)

「今年6月にイタリアで行われるデフフットサルW杯で結果を残したいです。それから、ろう学校の体育でサッカーやフットサルを展開しているのですが、デフの子どもたちの選択肢を残したいですし、競技人口が少ないので、広めていく活動をしていきたいと思います。どのような環境に入っても受け入れてもらえる、理解してもらえる世界になったらいいなという思いで活動を続けたいです」(岩渕選手)

二人の思いに大きな拍手が送られて、第1部は締めくくられました。

今回、手話とともに音声ガイドを取り入れ、どんなパネルが表示されているのか。登壇者の様子やオーディエンスの人々の反応なども、音声として届けられた中での実施となった「2024-25 ALL WE ACTION DAY」。

北澤会長もまた、ディスカッション中も「そうだよね」「すごいよね」と、西山選手や岩渕選手の一つひとつの言葉に相槌で応えたり、会場のオーディエンスに問いかけたりしながら進められました。

第1部終了後、西山選手は「こういう場で話をさせてもらうことが初めてだったので緊張しましたが、北澤会長が相槌を入れてくれたり、音声ガイドを入れていただいた中で、みなさんが話を聞いてくれる様子を感じながら話すことができました。興味を持ってくれたことをすごく実感できましたし、当事者が発信することはすごく大事なことだと改めて思いました」と言います。

また、岩渕選手は「多様性に対する考え方に正解はないと思いますし、それを考えることによって人としての深みがでるのかなと感じます。自分たちは困難にあうことが他の人より多いと思いますが、その分、考えないといけないことが多く、しんどいこともあるんです。でも周りの人が一緒に考えてくれたり、受け入れてくれたりする。それが多様性のひとつの形だと感じています」。

さらに岩渕選手は「自分が敏感になっているかもしれないのですが」と前置きをして、今後への願いを込めた思いを教えてくれました。

「今回のイベントの中で“障がい者の〜”という言葉が多いなと感じました。ただ、それは“障がい者”という言葉をいい意味で使えるようになるまでに必要な段階なのかなと思いますし、今後、障がい者ではなく、“目の前の人”になっていくような、未来が見えてきていることなのかなと。カテゴリーとして言葉は必要だと思いますが、健常者や障がい者という言葉を使う必要がない世の中になったらいいですし、今、障がい者と聞いて浮かぶニュアンスが変わればいいなと思います」(岩渕選手)

見えること。聞こえること。声に出して伝えること。それが当たり前である人もいれば、当たり前ではない人もいます。特性は違ったとしても、みな同じ“人”。だからこそ、お互いを知るために「コミュニケーション」は大切で、それが自分の世界を広げる一歩になっていきます。

「知らないことは怖いこと」と北澤会長がディスカッションで触れたように、知らないままにするのではなく、みんながロービジョンフットサルやデフフットサルやデフサッカー。そして社会におけるマイノリティなどを知る機会にもなった「2024-25 ALL WE ACTION DAY」。

最後に行われた写真撮影時、西山選手が撮影するカメラの位置を声に出して伝えてもらえるようにリクエストを出していました。「大事なことだから伝えないと」と「勇気を出した」と振り返ってくれた西山選手。その思いに応えるように報道関係者から「ここです」と声が響き、WEリーグを象徴する“W”のポーズは、自然と隣に立つ選手たちが、声をかけながらポーズを教えながら進められたシーンがありました。

今回は“勇気”が必要だった一言も、次は必要のない空間となるように。一人ひとりの特性や個性も違うからこそ、互いを知り、互いを受け入れるために「伝えること」の大切さも届けていく取り組みは、これからも続いていきます。

そして、全12クラブの代表選手1名が登壇し、「選手が語る「多様性」とWE ACTION DAY」についてのトークセッションを行った第2部の様子はこちらから。